|

DIOECESIS JULIENSIS - DIOCESI DI ZUGLIO

(tuttora inglobata nell' Arcidiocesi di Udine)

| |

|

|

|

La tradizione pesa sullo spirito

come l'aria sulle ali dell'aereo

(Nicolàs Gòmez

Dàvila)

Il Signore ha tanta compassione della Diocesi di Udine,

che, per conservare ancora quel pò di fede cristiana rimasta, non manda più preti

(Anonimo sacerdote udinese)

|

|

Confini

antichi della Diocesi di Zuglio |

|

Auspicabile

nuovo territorio della

restaurata Diocesi di Zuglio |

Presentazion

di chest balcon

La

Cunvigne su la Mont, metude adum da diocesi di Udin tal novembar 2000,

a si č sierade

ceműt ch'i

savěn (va a viodi il balcon CONVEGNO DELLA MONTAGNA ch'a

si cjate in archivi).

Sicome la propueste plui fuarte, ven a staj chę da restaurazion da diocesi

di Zuj,

a č stade apene apene inomenade in tas relazions finâls (nome a pag.174), a nus ŕ parűt just viergj chest

balcon par tegnj impiât un piciul pavęr di presince ative, di stimul

e di sperance.

Parceche la Cjargne in dě di voi a si cjate, come mai in passât, cence

un simbul e cence une identitât, e a sta par jessi glotude par

simpri in ta chel paison mondiâl simpri plui lami e plui conpagn.

E un

vescul a S. Pieri al vegnares a jessi propit chel segnâl e chel pont di riferiment

religjous e sociâl, bon di tegni-dongje e di fa cresci la Cjargne e i cjargnei.

Chest balcon al restarŕ simpri viert su la diocesi di Zuj e

ducj i cjargnei

sparniçâz pal mont (ma encje i furlans), ai podaran inviânus i lôr pinsîrs

e las lôr idees.

Alc a si movarŕ. Nou restin achě, ferms e cence masse ilusions

par 1 an, par 5 agns, par 10 agns, fint ch' a si fasarŕ la diocesi di Zuj...

Parcè che:

MULTA RENASCENTUR QUAE JAM CECIDERE (cetantes roubes che as erin biel lades jù, as tornaran su).

Dicembar, an dal Signôr 2000

Animadôrs

Alfio Englaro (englaroalfio@virgilio.it) & Marino Plazzotta

Problemi

etici nella Diocesi di Zuglio Inserto speciale

Il tratto anticattolico del Risorgimento Italiano Speciale 150°

Storiografia moderna Speciale 150°

Bergoglio, l'Ospedale da Campo e dintorni Inserto Speciale

Primo gruppo

di interventi

-

Una singolare carriera ecclesiastica -

KIPKOECH ARAP ALFRED - Da včscul di Zuj a vescovo militare del Kenya

-

Una grande manifestazione di popolo -

SCENSCE 2000 A S. PIERI - Cose mai viste, cose mai scritte

-

Una legittima aspirazione della Carnia - LA

DIOCESI DI ZÚJ - Un fulgido passato che permea il presente

-

Origine delle Diocesi del Friuli - Rapida

sintesi storica

-

Problemas pa Diocesi di Zůj

-

Preti per la Diocesi di Zůj - Una proposta

con due obiettivi

-

TUTTE LE DIOCESI ITALIANE Regione per

regione - Chę di Zuj inmň a no č

-

La

provincia della Carnia e la Diocesi di Zuglio (in friulano)

-

La

provincia della Carnia e la Diocesi di Zuglio (in italiano)

-

Un

tetto bugiardo che copre vergogne

Secondo gruppo

di

interventi

- Il cerimoniale episcopale (immagini del libro)

- In

viaggio da Zuglio ad Aquileia

- IL

FURLAN lenghe liturgjche

- DIOCESI

DI ZUGLIO valorizzerebbe anche Udine

- LA

GLESIE MARI BANDONADE

- IN

SICILIA SI’, IN CARNIA NO. PERCHE’?

- PREGHIERA

di un prete PER LA DIOCESI DI ZUGLIO

- CHIESA

UDINESE

- (TROPPO)

IMPEGNO PER OBIETTIVI (TROPPO) POLITICI

- IN

CALABRIA SI, IN CARNIA NO. PERCHE’?

- CARNIA ritorna Beleno

Terzo gruppo

di

interventi

- LO

STUPORE DEGLI ATTI - DIOCESI DI ZUJ : quattro righe

- VEXATA

QUĆSTIO - Il

malessere dei preti

- Il

territorio della Diocesi di Zuglio

- DIOCESI

DI ZUGLIO -

- “ZUGLIO

una diocesi negata” - Un video istruttivo e chiaro

-

SCENSE

2001- Una presenza significativa, Un’assenza inattesa

-

1751

- 6 LUGLIO - 2001 - Un triste anniversario, un mesto compleanno

-

UN

PALLIO VIRTUALE Per l’Arcivescovo di Udine

-

LA

DIOCESI DI ZUGLIO

Come quando dove č nata questa IDEA-PROGETTO

-

SULLA

NECESSITA’ DI RIPRISTINARE LA DIOCESI DI ZUGLIO (in

friulano e italiano)

Quarto gruppo

di

interventi

-

IL

PIU’ ANTICO BATTISTERO DI CARNIA

-

COLLE

ZUCA - Una testimonianza forte, un

segno di speranza

-

Lettera

del Centro Amicizia e Libertŕ alla curia

-

“QUESTO

CONVEGNO NON S’HA DA FARE, NE’ DOMANI NE’ MAI”

-

RECUPERO

DEL TITOLO DI ZUGLIO

-

I

Preti di Carnia

-

Scense 2003

-

Copertina della Cassetta

VHS dedicata alla Diocesi di Zuglio

-

Una

ciotola di riso per i “cjargnei cence Diu”

- VOLEIS UN VESCUL E NON VEIS NENCJE

PREIDIS

Quinto gruppo di interventi

Sesto gruppo di interventi

- SCENSE 2007 - Nel segno di Pre Toni Bellina

-

MISSALE AQUILEJENSIS ECCLESIE

-

SCENSE 2008 - Una presenza inattesa

-

SUMMORUM PONTIFICUM

-

ET INTROIBO AD ALTARE DEI

- IL VESCOVO DI ZUGLIO AMBASCIATORE IN SIRIA

- 175 VESCUI FURLANS - Prezioso volumetto di Pieri Pincan

- SCENSE 2009 - Una solenne ripetizione

- MISSUS EST - Canto natalizio della Carnia

- SCENSE 2011 - Grandi e piccole novità

Settimo gruppo di interventi

******************************

La chiesa Ortodossa

Significato del nome

Per quanto riguarda il nome, esso deriva dal greco e significa, come è abbastanza noto «retta opinione». Gli ortodossi ritengono di essere pertanto i veri cristiani, coloro che pensano in modo retto. Anche noi cattolici (che significa «universali», che hanno la verità giusta, che va bene per tutti) potremmo dirci ortodossi. E anche gli ortodossi si dicono cattolici, in quanto professano il credo nella Chiesa «una, santa, cattolica e apostolica». Insomma, in origine, i due nomi andavano bene per tutti, poi alcuni se ne sono presi un pezzo e altri l’altro. E’ come se io, che di cognome faccio Pellegrini Beretin, avessi dei figli e alcuni si chiamassero solo Pellegrini e altri solo Beretin; sbaglierebbero tutti e due. Così a dirsi solo cattolici o solo ortodossi. Bisognerebbe chiamarsi tutti Cattolici Ortodossi o Ortodossi Cattolici, non solo una delle due parole; ma anche i grandi a volte non capiscono o, proprio perché si sentono addosso la responsabilità del loro ufficio, fanno fatica a introdurre quelle piccole riforme che sarebbero tanto utili.

Il nome, dunque, non dice la differenza tra cattolici ed ortodossi, sono altre cose che ci distinguono, e cercheremo di capire un po’ meglio queste cose concrete.

Un interesse recente

Tra i cattolici l’interesse per l’Ortodossia è recente e ancora limitato alle fasce più intellettuali. I cristiani più semplici ne sanno ben poco. E’ significativo che, ancora nel non lontano 1969, l’«Enciclopedia Cattolica» non dedicava una voce esplicita all’Ortodossia e lo faceva solo nell’ultimo volume, il «Dizionario del Concilio Ecumenico Vaticano Secondo», sotto la voce «Chiese orientali ortodosse», affidata al benedettino padre Emmanuel Lanne. Ben poco, dell’Ortodossia, parlavano pure gli altri libri di quegli anni, anche successivi al Concilio (terminato nel 1965).

Solo da una ventina d’anni si può avere qualche studio specifico di carattere generale sull’Ortodossia. Fu nel 1984 l’Editrice Jaca Book a occuparsene, in modo serio e nel contempo divulgativo, con i «Complementi» alla sua importante «Storia della Chiesa». Altri studi si collocano più in una prospettiva medioevalistica. Nel 1997 dedicò all’Ortodossia un libretto specifico l’Editrice Studium di Roma e nel 2003 la Fondazione Giovanni Agnelli di Torino pubblicò il libro «L’Ortodossia nella nuova Europa. Dinamiche storiche e prospettive». Nel 2006 è uscito un primo numero monografico da parte dello Studio Domenicano di Bologna. Ci sono ora vari studi specifici, validi; quindi fin qua si è camminato, ma questi studi sono poco conosciuti dalla gente e, tutto sommato, i cattolici comuni sanno ben poco dell’Ortodossia, per non dire niente.

Alla ricerca di un’immagine-simbolo

Frugando nei cassetti della memoria, come si è imparato a dire, della Chiesa cattolica possiamo avere con facilità delle immagini che ci dicono: «Quello è il suo simbolo!». Può essere il papa alla finestra del suo studio o al balcone centrale della basilica di San Pietro, in una delle solenni benedizioni «Urbi et Orbi»; può essere anche la semplice immagine della facciata o della cupola di San Pietro, magari con la piazza ed il colonnato del Bernini; nel vederle, possiamo ben pensare: «Ecco un’immagine-simbolo della Chiesa cattolica!».

Subito dopo il Concilio si era diffusa e impressa nei fedeli l’immagine della basilica ricolma di vescovi, dalle bianche mitrie in capo, «una selva ondeggiante di mitrie bianche, centinaia di vescovi con lo sguardo rivolto all’altare della Confessione petrina, davanti al quale siede, su di un alto trono, uno di loro che non è però uguale a loro e che firmerà i documenti che questo organismo – il concilio – si accinge a promulgare […]: è forse questa l’immagine, ieratica e fastosa, alla quale più di frequente sono ricorsi, a partire dagli anni sessanta del secolo appena trascorso, i mezzi di comunicazione mediatica per raffigurare, con la forza espressiva di un’illustrazione, l’unità gerarchica e dogmatica della Chiesa cattolica».

Per la Chiesa ortodossa, invece, si fa fatica ad avere quest’immagine-simbolo e, forse, una delle più diffuse è quella delle cupole della cattedrale di San Basilio a Mosca; ma non è un’immagine valida, perché si riferisce alla Chiesa di Mosca non a quella di Costantinopoli, dove risiede il Patriarca Ecumenico, che è il punto di riferimento supremo dell’Ortodossia.

D’altra parte, il Patriarca vive ancora in una situazione di poca libertà di movimento ed in un palazzotto, decoroso si ma assai sobrio e defilato. Capite bene che non ne risulta un’immagine di potenza, ma piuttosto di debolezza e anche noi, anche adesso e così da lontano, esprimiamo tutta la nostra solidarietà a questo venerando pastore della Chiesa di Cristo, che il Governo turco «si rifiuta categoricamente di riconoscere [quale] primate di tutta l’Ortodossia, ma lo considera unicamente il capo religioso dei greci ortodossi residenti in Turchia», tenendolo sotto rigido controllo e in una specie di schiavitù. Ma, allora, senza andare in cerca di altre immagini-simbolo, io direi che è questa, nella sua realtà, l’immagine da cui dobbiamo partire.

La Chiesa ortodossa è una Chiesa che è stata a lungo perseguitata, dai Turchi musulmani (e non è cessata del tutto), dai cattolici falsi e prepotenti (come i crociati alla finta liberazione della Terra Santa), dagli Stati e dall’ideologia comunista. E’ una Chiesa gloriosa, ma è stata costretta a vivere nella semplicità e nella persecuzione, con una lunga schiera di martiri. Noi cattolici dobbiamo ammettere d’averla amata meno del dovuto, d’averla voluta conoscer poco, come fosse un’altra religione, mentre è, insieme con il cattolicesimo, una delle due forme antiche del cristianesimo, che, se unite, porterebbero finalmente nel mondo, con più forza e capacità di convincere, il messaggio del Vangelo.

La struttura a Chiese autocefale e Patriarcati

La forza della Chiesa cattolica è stata l’essere compatta attorno e sotto la guida del papa, capo dei suoi vescovi. La debolezza della Chiesa ortodossa è stata, suo malgrado (cioè senza sua colpa), la mancanza di un simile centro di coordinazione e, diciamolo pure, di potere.

La Chiesa cattolica è strutturata in maniera centrista: c’è un capo, ben chiaro, per tutti. Tutti gli altri, per quanto vescovi di città importanti (come Parigi, Los Angeles, Brasilia, Pechino…) sono sotto di lui, nominati da lui. Non c’è una via di mezzo. Arcivescovi, Metropoliti, Patriarchi e Cardinali sono, alla fin fine, titoli onorifici. In questo modo, nella Chiesa cattolica si sottolineano due verità: 1) Che tutti i Vescovi hanno pari dignità, in quanto successori degli apostoli; 2) Che il vescovo di Roma, in quanto successore di Pietro, è il capo universale [Ubi Petrus, ibi Ecclesia - Dove c'è Pietro, lì c'è la Chiesa].

La Chiesa ortodossa, al contrario, è più articolata al suo interno e non ammette che vi possa essere un capo universale. Un punto di riferimento universale, sì, lo ammette, e lo individua proprio nel vescovo di Roma, al quale riconosce un primato di onore; ma, poi, pensa che i vescovi debbano coordinarsi e lavorare tra loro secondo Chiese nazionali suddivise al loro interno in provincie, chiamate Eparchie.

La chiese nazionali possono essere di due gradi: il primo è quello di Chiese indipendenti o autocefale, dirette da un vescovo con il titolo di Primate; il secondo e massimo grado, quello di Chiese patriarcali o Patriarcati, quando al Primate è riconosciuto il titolo di Patriarca, che non cambia nulla nella sostanza, ma stabilisce una precedenza onorifica e cerimoniale.

C’è, infine, una gerarchia anche tra i Patriarchi, perché cinque sono antichissimi, formano la cosiddetta Pentarchia, dalla quale la Chiesa, secondo la visione ortodossa (che potrebbe essere condivisa anche da noi cattolici), è diretta e nella quale si struttura l’intera e unica Chiesa di Gesù Cristo.

La sinfonia e le tre Chiese madri

Nella conformazione a Chiese nazionali, l’Ortodossia segue, meglio del Cattolicesimo, il modo di fare delle prime comunità cristiane. E’ risaputo che nei primi secoli della Chiesa i Vescovi cercarono di organizzare le comunità cristiane secondo l’impostazione territoriale che già quelle comunità avevano in ambito civile. Si tratta di un metodo più che ragionevole, potrei dire scontato e di necessità. L’Impero romano si divideva in grandi aree, molto vaste, equivalenti a un gruppo di regioni (in questo caso chiamate diocesi) o anche a qualche Stato moderno (dette provincie). La Chiesa si strutturò secondo queste aree. Le città principali dell’Impero romano erano: Roma, la capitale; Antiochia di Siria; Alessandria d’Egitto, centro culturale più importante della stessa capitale [Alessandria è in diretta comunicazione commerciale navale con Aquileja, dove, secondo l' antica tradizione, nel I secolo sbarcò Marco a predicare il Vangelo di Pietro, proveniente direttamente proprio dalla città del Nilo]. Ad esse facevano seguito altre grandi città come Corinto e Atene. Di conseguenza gli apostoli e i vescovi, loro successori, indirizzarono le loro prime missioni proprio in queste metropoli (parola greca, che significa «città madre»).

Essi avevano l’idea, ancora presente nell’Ortodossia, che tra aspetto religioso e aspetto civile ci deve essere unità. Come nella persona ci deve essere unità tra vita spirituale e vita fisica, tra corpo e anima, tra corpo e psiche, altrimenti ne derivano dei disturbi e delle malattie; così nella società, i responsabili dello spirito ed i responsabili civili (non importa come si chiamino, secondo le varie epoche e località, e il grado di responsabilità) devono collaborare. Questa unità era ed è chiamata con la parola greca «sinfonia», che significa «parlare assieme», nel senso di collaborare, dare alla gente degli indirizzi unitari e non in vicendevole contrasto.

Di conseguenza, fin dal tempo degli apostoli, Roma, Alessandria e Antiochia ebbero un ruolo speciale, nella vita della Chiesa, anche se non si parlava ancora di patriarcati. Le persecuzioni, da parte dell’autorità civile, e la necessità di una vita cristiana piuttosto riservata, non impedirono, assieme all’idea di accordo o sinfonia, il diffondersi del cristianesimo e la costituzione delle Chiese locali, che dipendevano tutte da una o dall’altra di queste tre: Roma, Alessandria e Antiochia.

Si può osservare che l’Oriente aveva la prevalenza sull’Occidente, in quanto due delle sedi sono in Oriente; quindi già in quei primissimi tempi in Oriente c’era una pluralità di Chiese (Alessandria e Antiochia) e in Occidente una unità, facente capo a Roma. E, ciò, senza parlare della piccola città di Gerusalemme, dove pure esisteva una comunità cristiana, e che era stata il grembo di tutte, ma dalla quale i cristiani erano fuggiti, da prima per le persecuzioni da parte dei conterranei e correligionari ebrei, poi, dopo la distruzione della città da parte dei Romani (nel 70 dopo Cristo), con la vita difficile che avrebbero dovuto condurre. Tanto più che, nell’ambito civile a Gerusalemme i conquistatori, come spesso è successo nella storia, avevano persino cambiato nome, dandole quello di Aelia Capitolina e facendola dipendere da Cesarea Marittima, dove, per il principio ricordato della sinfonia, stava il vescovo che comandava la comunità cristiana di Gerusalemme.

Dopo la svolta del 313

E’ certo che l’anno 313 segna, con la conversione al cristianesimo dello stesso imperatore Costantino, una svolta nella vita della Chiesa e dell’intera umanità. Da perseguitati, i cristiani diventano progressivamente la forza religiosa principale dell’Impero. Forza nel senso vero e materiale della parola, perché l’imperatore si considera una specie di vescovo e dà ordini non solo nelle cose civili e militari, ma anche in quelle religiose ed ecclesiastiche e si sente in dovere di far valere la sua autorità ovunque, anche nelle dispute dottrinali e teologiche. Gli deve essere riconosciuta la buona intenzione.

Tra i primi a beneficiare della nuova situazione, è la Chiesa e il Vescovo di Gerusalemme o, come era stata chiamata, Aelia Capitolina. L’imperatore, infatti, assieme alla madre Elena si prende a cuore i luoghi santi della Palestina e, in particolare, di Gerusalemme e avvia la costruzione delle basiliche, tra cui quella del Santo Sepolcro. Con il crescere architettonico della città, si avviarono sempre più i pellegrinaggi e crebbe, di conseguenza, l’importanza di quella Chiesa e del suo Vescovo.

Nel 325, poi, Costantino, sempre desideroso di organizzare e fortificare la Chiesa, ordinò a tutti i vescovi di riunirci nella cittadina di Nicea, per il primo concilio ecumenico (in quanto vi erano presenti tutti i vescovi). In esso vennero decise molte cose importanti e, per quanto riguarda l’organizzazione ecclesiastica, vennero approvate le disposizioni o canoni 6 e 7.

Il canone 6 confermava i diritti e le giurisdizioni dei Vescovi delle tre Chiese madri: quello di Alessandria aveva giurisdizione su: Egitto, Libia e la Pentapoli; quello di Roma su: Italia e l’Occidente; quello di Antiochia sulle province della sua regione. E’ evidente che non si parlava di un primato di giurisdizione della Chiesa di Roma sulle altre due e loro filiali, anche se poi si affermò questo nel 342-343, nei canoni 3, 4 e 5 del Concilio di Sardica. Con il canone 7 si riconoscevano al Vescovo di Aelia Capitolina onori particolari, non meglio specificati, e fatti salvi i diritti del Metropolita di Cesarea di Palestina. E’ facile intuire come, da questa imprecisione sarebbero nati tra i due vescovi dei contrasti. Ad ogni modo, Gerusalemme un po’ alla volta prende un posto di importanza che prima non aveva, avviandosi ad essere il quarto Patriarcato.

La fondazione della Nuova Roma nel 328 e i nuovi equilibri di potere

Stava però per succedere un altro fatto imprevisto e dalle enormi conseguenze, che non sono più venute meno: nell’anno 328, Costantino trasportava la capitale dell’Impero da Roma a Bisanzio, chiamandola con il suo nome Costantinopoli (=Città di Costantino) o «Nuova Roma» [oggi Istanbul]. Un fatto importantissimo, che declassava la capitale storica e occidentale dell’Impero a capoluogo della sola provincia d’Italia. Ben presto ne sarebbero emerse le grandi conseguenze anche per la Chiesa. Stando all’idea e alla pratica della sinfonia, Costantinopoli, da piccola diocesi qual era, ora doveva essere considerata e trattata con tutti i diritti e gli onori della vecchia Roma. Fu forse in quel momento che si crearono le premesse di tutti i contrasti successivi, non ancora cessati, anche se di molto attutiti. I Vescovi dopo il 328 dovettero chiedersi se la vecchia Roma aveva ceduto il primato d’onore alla Nuova Roma. Il vescovo di Roma era naturalmente contrario, ma la questione era sentita, perché, volere o no, ormai la capitale dell’Impero era Costantinopoli e non più Roma.

Per affrontare questa ed altre questioni, i vescovi tennero il secondo concilio ecumenico, che si svolse proprio nella capitale, cioè Costantinopoli, nel 381. Già i primissimi canoni, il 2 e 3, confermava l’antico ordine delle Sedi vescovili, ma aggiungevano l’inevitabile modifica: siccome Costantinopoli era la Nuova Roma, essa doveva avere il primato d’onore dopo quello della Roma antica (si potrebbe dire della Roma madre). Tali Sedi vescovili e nell’ordine di precedenza allora fissato, di lì a qualche decennio sarebbero state riconosciute come Patriarcati. Ciò avvenne al Concilio di Calcedonia, del 451: con il canone 28 venne creato il (quinto) patriarcato di Costantinopoli, secondo solo a quello di Roma, con giurisdizione sulle diocesi (in senso civile) dell’Asia, del Ponto e della Tracia ed inoltre sui terreni barbari, cioè fuori delle frontiere dell’impero. Per accontentare il Vescovo di Gerusalemme, Giovenale, gli viene riconosciuta autorità sulle tre Palestine, che vennero staccate da Antiochia. Nel frattempo, con decisione presa al concilio di Efeso del 431, da Antiochia si era staccata anche la Chiesa di Cipro, che (primo caso conosciuto) ottenne l’autocefalia, ossia l’indipendenza dalla chiesa madre.

L’affermazione del ruolo della piccola diocesi di Costantinopoli, il suo elevarsi ad un ruolo-guida fu progressivo e concomitante all’indebolimento delle altre due Sedi vescovili di Antiochia e di Alessandria. Gerusalemme aveva sì ricevuto un maggior peso, ma a scapito di Cesarea. Nei secoli successivi si confermò in modo netto questa tendenza, a tutto vantaggio di Costantinopoli. E ciò fu determinato da due cause: 1) I forti contrasti interni di natura dottrinale, soprattutto ad Alessandria; 2) Il sopraggiungere delle invasioni persiana e poi musulmana, con i loro strascichi di violenze e di sangue. Invasioni dalle quali per allora furono salve solo le due città, e con esse i due Patriarcati, della vecchia e della nuova Roma.

Fu in un simile contesto che si sviluppò la teoria dei cinque patriarcati o Pentarchia. Secondo questa teoria, la Chiesa è diretta dai cinque Patriarchi; di per sé, essa non esclude il primato del pontefice romano. Anzi appare sostenuta anche da autori che avevano alta l’idea dell’autorità romana, come San Massimo il Confessore e San Teodoro Staudita. E’ una delle idee fondamentali dell’Ortodossia, accettabile come constatazione storica e di onori storici.

Evoluzione del Patriarcato di Costantinopoli

Costantinopoli ha un primato d’onore e non di giurisdizione nell’ambito dell’Ortodossia. Questo onore è indicato da titoli importanti, quali «Patriarca ecumenico», che significa «di riferimento universale» e «Grande Chiesa», che non significa sia una Chiesa grande di numero, anzi è una delle più piccole, ma ricorda che aveva come cattedrale la magnifica chiesa di Santa Sofia (cioè dello Spirito Santo), fatta riedificare dall’imperatore Giustiniano, purtroppo ora trasformata in museo e soggetta alle leggi musulmane.

Dalla metà del 700, Costantinopoli crebbe molto di territorio. Gli imperatori Leone III e (suo figlio) Costantino V imposero l’annessione a suo favore di tutte le Chiese dell’Illirico orientale e meridionale (l’antica diocesi civile di Macedonia, corrispondente all’attuale penisola balcanica dal Danubio in giù, compresa la grande isola di Creta), territori sino ad allora spettanti a Roma; furono unite a Costantinopoli le diocesi dell’Italia meridionale e, sottraendole ad Antiochia, quelle della Cilicia, in Asia Minore.

Nell’800 Costantinopoli sviluppò una forte e fortunata attività missionaria, a nord, con la conversione degli Slavi della penisola balcanica meridionale, dei Bulgari e dei Russi (quest’ultima si sarebbe conclusa nel 988). In tal modo i confini della Chiesa di Costantinopoli erano divenuti di gran lunga più vasti di quelli dell’ Impero stesso.

Tale attività missionaria trovava il suo fondamento giuridico nella decisione di Calcedonia, che, come abbiamo visto, aveva riconosciuto a Costantinopoli il diritto di presiedere alle Chiese che fossero sorte «oltre i propri confini». E’ il principio della «iperorìa- oltre il territorio», che il patriarcato ecumenico rivendica ancor oggi, come giurisdizione diretta su tutti gli ortodossi – indipendentemente dalla nazionalità e dalla lingua liturgica – emigrati nell’Europa occidentale, nelle Americhe, in Estremo Oriente e in Oceania.

Quando, verso la metà del secolo XI, i Turchi incominciarono a dilagare nella penisola anatolica, gli spazi asiatici del patriarcato vennero di fatto progressivamente riducendosi, per le forzate conversioni in massa all’Islam, non diversamente da come era avvenuto in precedenza negli altri tre patriarcati orientali. Da fenomeno asiatico, l’Ortodossia, sotto la spinta tragica dell’Islam, sarebbe divenuta un po’ alla volta fatto europeo. L’equilibrio interno tra i patriarcati si sarebbe definitivamente rotto a favore di quello di Costantinopoli, l’unico che riusciva a tener testa, in qualche modo, all’avanzata musulmana.

Questo ruolo primario, all’interno dei patriarcati orientali, si accentò ulteriormente nel corso del 1300, quando, a causa di lotte civili interne, l’autorità imperiale entrò in crisi e il patriarca si trovò ad essere punto di riferimento anche nelle questioni civili.

Ma ecco che nel 1453 anche Costantinopoli cadeva nelle mani dei Turchi ed entrava così nella «casa dell’Islam». Iniziava un periodo di schiavitù per la Chiesa, non disgiunto da un ulteriore accentuarsi del potere del patriarca ecumenico. Il conquistatore Mehemed II fece del patriarca di Costantinopoli l’unico punto di riferimento per l’Ortodossia, cioè capo del millet cristiano ortodosso (detto dei «Rum», cioè dei Romani). Il millet è un’istituzione tipica dell’impero ottomano, multietnico e multireligioso. Alle diverse componenti etnico-culturali, considerate però unicamente in base alla loro afferenza religiosa, veniva garantita una formale autonomia, che costituiva però anche un fattore di impermeabilità sociale, precludendo ai cristiani l’accesso ai ceti dirigenti e militari e ai musulmani a determinati mestieri. Ognuno di questi gruppi o millet aveva un suo referente o capo. E il patriarca di Costantinopoli venne scelto dai dominatori turchi come il referente di tutti gli ortodossi del loro dominio, sia greci, che slavi, che arabi. Egli era riconosciuto come la più alta autorità, dopo il sultano. Al suo giudizio potevano ricorrere tutti gli ortodossi per le cause civili nelle quali entrambi i contendenti fossero stati cristiani e per le cause matrimoniali (per le cause penali, anche fra cristiani, e per quelle civili, dove era implicato un musulmano, competenti erano invece i funzionari turchi). Il patriarca era altresì garante nei confronti del sultano del pagamento, per quanto riguardava gli ortodossi, della tassa di capitolazione, che gli altri «popoli del libro» (cristiani ed ebrei) dovevano pagare, e, più in generale, era direttamente responsabile della fedeltà del proprio millet nei confronti del sultano.

Il ruolo del patriarca, da religioso qual è, in questa nuova ottica aveva un rilievo soprattutto civile. Da capo religioso, quale continuava ad essere, il patriarca si vedeva valorizzato dalle autorità civili soprattutto come un loro funzionario, una specie di vicario imperiale (da qui l’assunzione, nella bandiera del patriarcato, dell’aquila bicipite della dinastia Paleologa). Era considerato come un etnarca, nel senso etimologico di capo dell’ethnos. Ciò comportava la più completa assimilazione al sistema politico-amministrativo dell’impero ottomano, uno stato fondato sull’assoluta preminenza dell’islamismo. La responsabilità personale del patriarca nei confronti del sultano era pesantissima e tremenda: tristemente esemplare è la vicenda di Gregorio V, suppliziato dai Turchi nel 1821, in quanto ritenuto responsabile dell’insurrezione greca, che pure egli stesso aveva condannato. Inoltre l’insolvenza da parte dei candidati alla sede patriarcale, nel pagamento della prammatica tassa d’elezione, determinava la sua immediata deposizione e l’elezione di candidati più generosi, almeno a parole, ma spesso destinati a subire la medesima sorte dei predecessori: il risultato fu che, ad esempio, dal 1595 al 1695, il periodo medio di governo patriarcale fu di soli venti mesi e ben quattro patriarchi vennero giustiziati per tradimento.

Di fronte a quest’asservimento politico del patriarca, le varie Chiese da lui dipendenti sentirono il bisogno di diventare autonome, almeno dal punto di vista ecclesiastico. Conseguita l’indipendenza nazionale, nel 1832 si proclamò autocefala la Chiesa di Grecia (riconosciuta dal Patriarca nel 1850). Nel 1865 si proclamarono autonome le Chiese metrpolite di Moldavia e Valacchia, dando origine alla Chiesa di Romania (riconosciuta da Costantinopoli nel 1885). Nel 1870 diveniva autocefala la Chiesa di Bulgaria (il riconoscimento di Costantinopoli risale al 1945), il cui Primate poneva la sua sede nella stessa Costantinopoli, presso una chiesa, tuttora esistente, tutta costruita curiosamente in ferro. Nel 1879 divenne autocefala la Chiesa di Serbia, che era autonoma già dal 1831. Ultima Chiesa a staccarsi da Costantinopoli e a proclamarsi autocefala, in concomitanza con l’indipendenza del paese, è stata quella d’Albania, nel 1922 (riconosciuta nel 1937).

Qualche parola sulla situazione attuale. I distacchi delle Chiese nazionali appena accennati e le «pulizie etniche» messe in atto in Turchia (nella Tracia orientale, in Asia, in Cappadocia e nel Ponto) hanno fatto sì che la Chiesa di Costantinopoli sia ridotta agli sgoccioli. Essa conta appena dai 3 mila ai 5 mila fedeli, divisi nella diocesi patriarcale del Fanar (un tempo il quartiere greco di Istanbul) e nelle metropoli di Calcedonia, Imbros e Tenedos, Isole dei Principi, Derkoi, concentrate tutte nella megalopoli, di qua e di là del Bosforo, e nelle isolette del Mar di Marmara.

Il numero più alto di diocesi e fedeli, per un totale di circa 7 milioni, è nella giurisdizione iperorìa, cioè per il mondo. Ci sono tre archidiocesi (dell’Europa occidentale, fondata nel 1922, con a capo l’arcivescovo di Tiatira e Gran Bretagna, con sede a Londra; dell’America, con sede a New York, pure fondata nel 1922 e con vescovo ausiliare proprio e sette metropoliti: Chicago, San Francisco, Pittsburgh, Boston, Denver, Atlanta, Detroit. Nel 1996 da questa arcidiocesi sono state staccate le metropoli di Toronto, per il Canada, di Panama, per l’America centrale, e di Buenos Aires per quella meridionale. Nel complesso gli ortodossi degli Stati Uniti e del canada sono circa 3 milioni e mezzo. La terza arcidiocesi e quella d’Australia, fondata nel 1924, il cui arcivescovo risiede a Sydney ed ha tre ausiliari.

In Europa la circoscrizione di Tiatira è stata suddivisa in metropoli: nel 1963 quelle di Francia, Germania, Austria (con Ungheria), nel 1969 quelle di Belgio (con Olanda e Lussemburgo) e Svezia (con Norvegia, Danimarca e Islanda), nel 1982 la circoscrizione della Svizzera, nel 1991 quella d’Italia e Malta, nel 2003 quella di Spagna e Portogallo. In Asia nel 1996 è stata fondata la metropoli di Hong Kong, nel 2004 quella di Corea, e nel 1970 in Oceania quella di Nuova Zelanda.

Tutti gli arcivescovi e i metropoliti residenziali del patriarcato ecumenico – in Turchia, in Grecia e nel resto del mondo – portano anche il titolo di ipertimo ed esarco della regione geografica in cui si trova la loro sede (ad esempio, il metropolita d’Italia e di Malta ha il titolo di «ipertimo ed esarco dell’Europa meridionale»).

La Chiesa di Finlandia, che conta circa 53.000 fedeli, dal 1923 è una Chiesa autonoma nell’ambito del Patriarcato ecumenico.

La Chiesa di Estonia pure, dal 1923, ha statuto di autonomia.

La Chiesa di Creta, una delle principali dell’antichità, nell’824 venne sottomessa dagli Arabi e la sua cattedrale fu distrutta. Nel 1204 fu conquistata dai crociati, nel 1210 divenne possedimento veneziano, nel 1645 ritornarono i Turchi. Nel 1821, con la rivoluzione greca, lo stesso metropolita, insieme a otto degli allora undici vescovi, venne processato e giustiziato. Nel 1912 l’isola fu unita alla Grecia. Nel 1962 la Chiesa di Creta divenne semiautonoma, sempre nell’ambito del patriarcato ecumenico. Nel 1966 venne riportata a Creta la reliquia della testa di San Tito, che i Veneziani avevano preso nel 1670, per salvarla dai Turchi.

Cenni sul Patriarcato di Alessandria

L’emblema ufficiale del patriarcato ha come simbolo il leone di San Marco, in ossequio alla tradizione che la Chiesa alessandrina sia stata fondata dall’evangelista, che morì proprio in quella città dove venne sepolto [le spoglie di S. Marco furono poi trafugate nottetempo nell’828 dai veneziani e traslate a Venezia, che era alla ricerca di un prestigioso sigillo storico-religioso alla sua potenza nascente. Da allora S. Marco verrà dunque ricordato più come tardivo protettore di Venezia che come fondatore della chiesa di Alessandria e diretto evangelizzatore di Aquileia].

Per un breve periodo, dal 325 al 381 fu, per importanza, la seconda tra tutte le Chiese, scavalcata non per sua colpa ma per motivi politici, con la fondazione di Costantinopoli. Segno permanente di tale condizione di assoluto rispetto è il fatto che solo il patriarca di Alessandria, come quello di Roma, porti il titolo di papa [pater patrum: padre dei padri]. Il primo insignito di questo titolo sembra essere stato Eracle, vescovo di Alessandria nella prima metà del III secolo. Da lui dipendevano tutti i vescovi (padri) dell’Egitto (nel IV secolo ben un centinaio), nonché quelli della Libia, della Pentacoli e dell’Etiopia.

In questa Chiesa sorsero figure di enorme importanza per tutto il cristianesimo, quali Sant’Atanasio (328-372) e San Cirillo. Caratteristica di Alessandria era quella di avere la scuola teologica più importante dell’intero cristianesimo. Ma le dispute teologiche, nel mentre sono la sua gloria, furono, a lungo andare, anche la causa della sua rovina, in quanto, protrattesi troppo a lungo, divennero causa di divisioni. Nel 451 una parte considerevole dei vescovi egiziani respinse le decisioni del concilio di Calcedonia sulla natura divina e umana di Cristo. Per un periodo ci fu un confuso alternarsi sul trono episcopale di un vescovo favorevole a Calcedonia ad altro contrario, finché, nel 537, la Chiesa si spezzò in due. In quell’anno, infatti, alla morte del patriarca, gli anti-calcedoniani gli diedero un successore e i pro-calcedoniani un altro. [In questo periodo comparve per la prima volta il titolo di "Venetiarum et Histriae Patriarcha" attribuito al vescovo di Aquileia, Paolo (558-570). Da allora, tale titolo fu prerogativa di tutti i vescovi di Aquileia, fino al 1751, quando il Patriarcato di Aquileia fu soppresso per motivazioni squisitamente politiche e sostituito dalle due Arcidiocesi metroplitante di Udine e Gorizia, di pari dignità episcopale.]. Dal 617 al 627 Alessandria fu conquistata e dominata dai Persiani cui fecero seguito, e definitivamente, gli Arabi musulmani. Da questi ultimi, i pro-calcedoniani furono chiamati «melchiti», cioè imperiali, fedeli alle disposizioni del concilio voluto dall’imperatore, mentre gli anti-calcedoniani furono chiamati «copti», ossia semplicemente egiziani, dato che tra gli egiziani c’erano stati i negatori di Calcedonia. Questa terminologia esiste ancora.

Brevità di tempo ci impone di andare subito al secolo scorso. Ricordo che nel 1926 divenne patriarca di Alessandria Melezio Metaxakis, che era patriarca di Costantinopoli, il che la dice lunga sull’importanza della sede.

Oggi il patriarcato ha circa 350.000 fedeli, due terzi greci e un terzo arabofono. Nel 1972 sono stati consacrati un vescovo per l’Uganda e uno per la Tanzania. Ha due dipendenze in Grecia, cioè una chiesa presso Atene e un monastero femminile nell’Attica, ha inoltre un esarcato (con vescovo) in Russia e una chiesa in Ucraina, a Odessa.

Cenni sul Patriarcato di Antiochia

Il patriarcato di Antiochia conta oggi circa 1.500.000 fedeli. Ha sei circoscrizioni in Siria, sei nel Libano, tre in Turchia, una metropoli unica per l’Iraq, il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti.

La forte emigrazione araba siriano-libanese in occidente e in Australia ha indotto il patriarcato di Antiochia a creare delle circoscrizioni della diaspora: a differenza delle Chiese ortodosse ellenofone (Alessandria, Gerusalemme, Cipro e Grecia) e in sintonia con la Chiesa patriarcale russa, esso non riconosce infatti la giurisdizione di Costantinopoli sui propri fedeli dimoranti fuori dei confini del territorio canonico antiocheno. Ha così costituito le metropoli di San Paolo del Brasile, quella del Nord America con sede nel New Jersey, quella di Buenos Aires, quella del Messico, quella di Santiago del Cile, quella dell’Australia e quella dell’Europa Occidentale e Centrale, con sede a Parigi. Il patriarcato possiede una dipendenza (metochion) a Mosca, retta da un vescovo. Il patriarcato ha una rilevante presenza monastica, sia femminile che maschile. Il monastero maschile di Balamand è sede dell’Università ortodossa, dotata di molte facoltà, tra cui quella di Teologia.

Cenni sul Patriarcato di Gerusalemme

Nel 1970 (ultimi dati forniti) poche decine di fedeli di etnia greca, ma con 112 ecclesiastici, e 156.000 fedeli arabi. Nel 2005 il patriarca è stato deposto, per aver alienato dei beni ecclesiastici e la decisone è stata confermata da Costantinopoli. E’ l’unica Chiesa a seguire ancora l’antico calendario giuliano. Al suo interno gode di semiautonomia l’arcivescovado del Sinai, che nel 2000 ha accolto in visita Giovanni Paolo II.

Cenni sul Patriarcato di Mosca

Nell’865 si convertirono al cristianesimo i Bulgari, poi i Serbi e le popolazioni il liriche e valacche, all’interno dell’Impero. Ma con la conversione dei Russi, culminata nel 988 o 989 con il battesimo del principe Vladimir il Santo, la Chiesa ortodossa si era estesa ormai, a perdita d’occhio, nelle aree che i 150 vescovi del concilio di Calcedonia avevano definito «terre di barbari» e attribuito all’opera missionaria della Chiesa di Costantinopoli.

L’opera di Costantinopoli fu grandiosa. Le prime chiese cattedrali, nelle città capitali di Kiev e Novgorod, furono dedicate, come quella di Costantinopoli, alla Santa Sofia, cioè allo Spirito Santo. Tutte le altre costituirono un’immensa metropoli, alla quale veniva inviato uno dei vescovi più importanti della Nuova Roma, quasi sempre un greco. Egli veniva nominato, consacrato e inviato con la benedizione del patriarca. Se era privo di questa benedizione, non sarebbe stato accolto.

Tale metropolita portava il titolo di Kiev e di tutta la Rus’ e lo mantenne anche quando, nel 1240, la Rus’ e la sua capitale, Kiev, la città dalle cupole d’oro, furono invase e devastate dai Mongoli. Poi, sul finire di quel secolo, la trasferì a Vladimir sulla Kljazma, città fondata dal principe Andrei Bogoliubskij (1169-1174) come nuova Costantinopoli. Tempio primaziale di tutte le terre russe divenne allora la cattedrale, edificata a suo tempo dal gran principe Andrei e da lui dedicata alla Dormizione della Madre di Dio, in tal modo la Chiesa metropolitana di tutta la Rus’ assunse un nuovo titolo, rispetto a quello tradizionale di Santa Sofia, ma destinato a diventare anch’esso tradizionale. Sempre con il titolo di Kiev il metropolita di tutta la Rus’, nella persona di Petr', nel 1326 si trasferì a Mosca, dove, regnando il gran principe Ivan Daniilovic Kalità, venne posta, nel Kremlino di quella città, la prima pietra della nuova cattedrale primaziale, dedicata anch’essa alla Dormizione.

Questa Chiesa merita più di qualche accenno. La sua storia gloriosa deve essere conosciuta in modo approfondito e non per completare un’ora di lezione sull’Ortodossia. Ricordiamo i 350.000 arrestati, ufficialmente riconosciuti, tra il 1918 e il 1941, di cui 80.000 fucilati. La commissione ultimamente istituita parla di una folla tra le 500.000 persone ed il milione, uccise per motivi religiosi. Un intero lager, situato nel monastero della Trasfigurazione alle isole Solovki, vicino al circolo polare, era riservato agli internati per motivi religiosi e il poligono di tiro adiacente era stato trasformato nel luogo delle fucilazioni. Il 19 agosto 2000 il patriarca di Mosca ha proceduto alla proclamazione più numerosa di santi che mai sia stata fatta, ben 1154 nuovi santi, di cui 860 martiri.

Permettete che vi racconti, a margine di tante atrocità, una pagina che segna la rinascita della Chiesa, per volontà di Stalin [ex seminarista ortodosso] in persona. Pochi la conoscono. Era la notte fra il 4 e il 5 settembre 1943, quando, poco prima di mezzanotte, tre dei quattro vescovi rimasti in servizio nella Chiesa russa, varcavano la soglia dello studio di Stalin, al Cremino, per un incontro che sarebbe durato quasi due ore. A fianco di Stalin c’era Molotov. Fu Stalin stesso, che ovviamente guidava la conversazione, a chiedere ai tre vescovi che cosa egli avrebbe potuto fare per la Chiesa ortodossa e per loro personalmente. La risposta, sorprendentemente articolata nel comprensibile stupore degli interlocutori, mise perfettamente a fuoco le esigenze imprescindibili per la ricostituzione del tessuto ecclesiale:

1. l’elezione di un patriarca, dopo diciotto anni di assenza, da parte di un concilio, che avrebbe anche espresso il Santo Sinodo, organo di governo della Chiesa presieduto dal patriarca;

2. la liberazione dei vescovi ancora detenuti;

3. la formazione del clero e la riapertura delle chiese.

Le risposte del presidente dei Soviet furono di questo tenore:

-

il sì all’elezione del patriarca e quello alla celebrazione del concilio fu tale da imporre la sua convocazione non entro un mese, come aveva auspicato il metropolita Sergij, ma entro 3-4 giorni, trasportando i vescovi al confino con aerei militari;

-

la risposta alla domanda di liberare questi vescovi e quelli ancora nei lager o in prigione fu la richiesta di avere subito, seduta stante, l’elenco dei detenuti;

-

per la formazione del clero, fu Stalin stesso a prospettare non solo l’istituzione di corsi di preparazione a livello diocesano, ma persino la riapertura dei seminari e delle accademie teologiche, e per quella delle chiese fu detto esplicitamente che il governo non avrebbe posto ostacoli.

Lo stesso Stalin pose poi il problema della dimora del nuovo patriarca: il metropolita Aleksij chiese l’uso dell’edificio del priorato nell’ex monastero di Novodevicij e la dotazione di un’automobile, e Stalin rispose che, dal giorno seguente, avrebbe messo a disposizione la palazzina dell’ex ambasciata tedesca a Mosca, in Cistyj Pereulok (che è ancora oggi la residenza moscovita del patriarca russo), con tutto il suo arredamento – e ne mostrò la pianta -, nonché due o tre automobili fornite di benzina. In quell’occasione venne anche annunciata la creazione di una struttura governativa, il Soviet per gli affari della Chiesa ortodossa russa, al cui neopresidente G. Karpov, già capo della sezione della polizia segreta per la lotta contro i credenti e i settari, Stalin ricordò, da spregiudicato politico qual'era, che suo compito era sottolineare l’indipendenza della Chiesa...

Liberamente tratto, allestito, integrato e modificato da

comunicato 725 del 25.8.2012

del Libero Maso de I Coi

La protestantizzazione delle chiese cattoliche

Un giorno, conversando con amici, Joseph Ratzinger (ancora cardinale) se ne uscì con una battuta: «Per me una conferma della divinità della fede viene dal fatto che sopravvive a qualche milione di omelie ogni domenica».

Se ne sentono di tutti i colori. Non c’è solo il prete che – è notizia di ieri – in una basilica della Brianza diffonde una preghiera islamica in cui si inneggia ad Allah. Ci sono quelli che consigliano la lettura di Mancuso o Augias… E si trovano installazioni di arte contemporanea, nelle cattedrali, che fanno accapponare la pelle.

D’altra parte pure i cardinali di Milano hanno dato sfogo alla creatività. Leggo dal sito di Sandro Magister: «Nel 2005, l’11 maggio, per introdurre un ciclo dedicato al libro di Giobbe è stato chiamato a parlare in Duomo il professor Massimo Cacciari: oltre che sindaco di Venezia, filosofo “non credente” come altri che in anni precedenti avevano preso parte a incontri promossi dal cardinale Martini col titolo, appunto, di “Cattedra dei non credenti”. Cacciari ha tessuto l’elogio del vivere senza fede e senza certezze».

Insomma nelle chiese si può trovare di tutto, tranne la centralità di Gesù Cristo. Infatti – nella disattenzione generale – i vescovi italiani hanno estromesso dalle chiese (o almeno vistosamente allontanato dall’altare centrale e accantonato in qualche angolo) proprio Colui che ne sarebbe il legittimo proprietario, cioè il Figlio di Dio, presente nel Santissimo Sacramento del tabernacolo.

Altare cattolico pre-conciliare con tabernacolo (epoca barocca)

Si dovrebbero considerare gli effetti devastanti prodotti dall’incredibile documento della Commissione Episcopale per la liturgia del 1996, che è il vademecum in base al quale sono state progettate le nuove chiese italiane e i relativi tabernacoli, o sono state ripensate le chiese più antiche.

Non si capisce quale sia lo statuto teologico di cui gode una Commissione della Cei. Ma la cosa singolare è questa: che nell’ambiente ecclesiastico – a partire da seminari e facoltà teologiche – trovi legioni di teologi pronti (senza alcuna ragione seria) a mettere in discussione i Vangeli (nella loro attendibilità storica) e le parole del Papa, ma se si tratta di testi partoriti dalle loro sapienti meningi, e firmati da qualche commissione episcopale, ti dicono che quelli devono essere considerati sacri e intoccabili.

Dunque in quel testo del 1996, fra le altre cose discutibili, si «consiglia vivamente» di collocare il tabernacolo non solo lontano dall’altare su cui si celebra, ma pure dalla cosiddetta area presbiterale. Relegandolo «in un luogo a parte».

Le motivazioni – come sempre – sono apparentemente devote. Si dice infatti che il tabernacolo potrebbe distrarre dalla celebrazione eucaristica. Motivazione ridicola e – nella sua enfasi sull’evento celebrativo a discapito della presenza nel tabernacolo – anche pericolosamente somigliante alle tesi di Lutero.

L’effetto inaudito di queste norme è il seguente: nelle chiese si assiste da qualche anno a un accantonamento progressivo del tabernacolo, cioè del luogo più importante della chiesa, quello in cui è presente il Signore.

Prima lo si è collocato in un posto defilato (una colonna o un altare laterale), quindi in una cappella, parzialmente visibile. [Un modo ambiguo e surrettizio di ignorarlo (quando, per motivi architettonici, non è possibile rimuoverlo) è quello di collocare davanti ad esso le poltrone di celebrante e ministranti, i quali durante tutte le celebrazioni danno quindi le terga al tabernacolo]. Alla fine probabilmente sarà del tutto estromesso dalle chiese.

Come risulta essere nell’incredibile edificio di San Giovanni Rotondo in cui è stato portato il corpo di san Pio. L’edificio, progettato da Renzo Piano, non ha inginocchiatoi e la figura centrale e incombente è l’enorme e spaventoso drago rosso dell’apocalisse rappresentato trionfante nell’immensa vetrata: ebbene il tabernacolo lì non c’è.

Questo è un altare cattolico, anglicano o luterano?

(*) Risposta in fine pagina

Non so a chi sia venuto in mente questo progressivo occultamento dei tabernacoli nelle chiese (che avrebbe fatto inorridire padre Pio). Esso non corrisponde affatto all’insegnamento del Concilio Vaticano II, visto che l’istruzione post-conciliare «Inter Oecumenici» del 1964 affermava che il luogo ordinario del tabernacolo deve essere l’altare maggiore.

E non piace nemmeno al Papa, come si vede nell’Esortazione post sinodale «Sacramentum Caritatis», dove egli sottolinea il legame strettissimo che deve esserci fra celebrazione eucaristica e adorazione. Sottolineatura emersa dall’XI Sinodo dei Vescovi dell’ottobre 2005 che ha richiesto la centralità ed eminenza del tabernacolo.

Basterà per tornare sulla retta via? Nient’affatto. Come dimostra il comportamento – a volte di aperta contestazione al Papa – tenuto da certi vescovi quando il suo famoso «Motu proprio» ha restaurato la libertà di celebrare anche con l’antico messale. Purtroppo le idee sbagliate dei liturgisti creativi continueranno a prevalere sul papa, sul Concilio e sul Sinodo (forse faranno strada anche altre balordaggini come la «prima Comunione» a 13 anni). Fa da corollario a questa estromissione di Gesù eucaristico dalle chiese, la stupefacente pratica del biglietto di ingresso istituito perfino per alcune Cattedrali. Degradate così a musei.

La protestantizzazione o la museizzazione delle chiese è un fenomeno dagli effetti spaventosi per la Chiesa Cattolica. Si dovrebbero prendere subito provvedimenti. Per capire cosa era – e cosa dovrebbe essere – una chiesa cattolica voglio ricordare la storia di due persone significative.

La prima è Edith Stein, una donna straordinaria, filosofa agnostica, di famiglia ebrea, che divenne cattolica, si fece suora carmelitana ed è morta nel lager nazista di Auschwitz. E’ stata proclamata santa da Giovanni Paolo II nel 1998 e nell’anno successivo compatrona d’Europa.

La Stein ha raccontato che un primo episodio che la portò verso la conversione accadde nel 1917 quando lei, giovinetta, vide una popolana, con la cesta della spesa, entrare nel Duomo di Francoforte e fermarsi per una preghiera: «Ciò fu per me qualcosa di completamente nuovo. Nelle sinagoghe e nelle chiese protestanti, che ho frequentato, i credenti si recano alle funzioni. Qui però entrò una persona nella chiesa deserta, come se si recasse ad un intimo colloquio. Non ho mai potuto dimenticare l’accaduto». Lì infatti c’era Gesù eucaristico.

Un altro caso riguarda il famoso intellettuale francese André Frossard. Era il figlio del segretario del Partito comunista francese. Era ateo, aveva vent’anni e quel giorno aveva un appuntamento con una ragazza. L’amico con cui stava camminando, essendo cattolico, gli chiese di aspettarlo qualche istante mentre entrava in una chiesa. Dopo alcuni minuti Frossard decise di andare a chiamarlo perché aveva fretta di incontrare «la nuova fiamma». Lo scrittore sottolinea che lui non aveva proprio nessuno dei tormenti religiosi che hanno tanti altri.

Per loro, giovani comunisti, la religione era un vecchio rottame della storia e Dio un problema «risolto in senso negativo da due o tre secoli». Eppure quando entrò in quella chiesa era in corso un’adorazione eucaristica e, racconta, «è allora che è accaduto l’imprevedibile». Dice: «Il ragazzo che ero allora non ha dimenticato lo stupore che si impadronì di lui quando, dal fondo di quella cappella, priva di particolare bellezza, vide sorgere all’improvviso davanti a sé un mondo, un altro mondo di splendore insopportabile, di densità pazzesca, la cui luce rivelava e nascondeva a un tempo la presenza di Dio, di quel Dio, di cui, un istante prima, avrebbe giurato che mai era esistito se non nell’immaginazione degli uomini; nello stesso tempo era sommerso da un’onda, da cui dilagavano insieme gioia e dolcezza, un flutto la cui potenza spezzava il cuore e di cui mai ha perso il ricordo».

La sua vita ne fu capovolta. «Insisto: fu un’esperienza oggettiva, fu quasi un esperimento di fisica», ha scritto. Frossard è diventato il più celebre giornalista cattolico.

In una chiesa di oggi non avrebbe incontrato il Verbo fatto carne, ma le chiacchiere di carta.

(*) Risposta giusta: è un altare cattolico, post-conciliare.

Liberamente tratto da

comunicato 805 del 9.10.2012

del Libero Maso de I Coi

La morte di don Mario Del Negro

Sabato 13 ottobre 2012, all'età di 72 anni, è deceduto nella Casa di Riposo di Tolmezzo, questo prete atipico di Carnia che per tanti anni (una intera vita) aveva scelto come mission della sua attività pastorale i malati ed i vecchi, cioè gli ultimi della scala sociale.

Don Mario (Mariucci, Califfo o Niar per gli amici) era nato a Paularo nel 1940 e sin dall'inizio del suo sacerdozio, si era proposto ai fedeli in maniera anticonformista, attirandosi così il supponente biasimo perbenista e la simpatia della gente comune: vestiva sempre con abiti dimessi, fumava (fino a pochissimi anni fa) la sua robusta dose quotidiana, non aveva peli sulla lingua per nessuno, era schietto e sincero, a volte fin troppo... Diversamente da altri preti, era certamente più amato che rispettato.

Fu ordinato sacerdote nel 1967; successivamente si laureò in teologia e in pedagogia (con una tesi sui malati) a Roma. Trascorse un breve periodo a Londra, come confessore, dove ebbe modo di perfezionare il suo inglese. I suoi primi impegni pastorali furono nelle parrocchie udinesi di San Paolino e San Pio X, dove conobbe due grandi figure di prete che rimarranno la sua stella polare: don Onelio Ciani e don Emilio de Roja, per il quale sosteneva indefessamente, ma inascoltato, la candidatura alla santità.

Dal 1971 all’ 82 fu cappellano all’ Ospedale di Udine, dove svolse la sua attività con zelo e ammirevole empatia con i malati ed il personale sanitario, specialmente con i medici. Poi fino al 1986 fu missionario, spesso incompreso da alcuni confratelli, in Germania tra i lavoratori italiani, dove tra l'altro imparò anche il tedesco. Ricco di questa esperienza ma sempre insoddisfatto della propria mission per la quale non riusciva a trovare un ubi consistam, tornò in Friuli dove fu per 3 anni parroco di Nespoledo e Villacaccia (qui visse i momenti più tragici della sua esistenza perchè toccò da vicino la solitudine, l'abbandono e il limitare della morte); fu poi cappellano ad Arta Terme fino al '98 e infine cappellano a Paularo (in particolare per la cura di Ravinis) fino al suo ricovero definitivo presso la Casa di Riposo di Tolmezzo, a motivo di una malattia degenerativa ingravescente e fortemente invalidante.

Pochissimi suoi confratelli andarono a trovarlo ("Caritas Christi urget nos..."). Gli ultimi mesi li visse in totale solitudine, stemperata solo dal sorriso della sorella Gabriella e del fratello e di qualche altro raro parente od amico...

Conobbi

meglio questo prete quando svolse per alcuni anni il ruolo di sostituto cappellano (ci si vedeva ogni giovedì) presso l'ospedale di Tolmezzo ed ebbi modo di apprezzare le sue spiccate doti umane nei confronti dei malati ma anche il suo caratteraccio impulsivo e a tratti iroso, direi tipico del carnico verace poco sgrezzato.

Grande amico di pre Toni Bellina, nutriva una sincera avversione per tutto ciò che sapeva di burocrazia curiale, di gerarchia ecclesiastica, di timbri, di formalismo... Visse il suo sacerdozio in maniera problematica e conflittuale (specie a motivo del celibato ecclesiastico di cui non riconosceva l'origine evangelica, "non essendo neanche un sacramento!"); sulla scia di pre Toni, criticò aspramente papi vescovi e monsignori, inclinando a volte verso un soffuso luteranesimo pratico e sofferto, che in Carnia è sempre percettibile sotto traccia...

Fu sempre fedele alla Chiesa nè tradì mai la sua promessa, nonostante tutto, al punto che l'autoironia prevaleva sul rimpianto ("Furtunade chê femine che no mi ha maridât..." oppure "Biadace chê femine che mi vores maridât...").

Un giorno, nell'appartamento riservato al cappellano ospedaliero, assistetti incredulo ad un vivace e durissimo soliloquio multitematico che un irato don Mario rivolse ad uno sbigottito e mansueto don Angelo Zanello, il quale, ammutolito, non ebbe l'ardire di replicare ma si alzò e se ne andò silenzioso e assai rattristato...

Con il vescovo aveva rapporti contrastanti e a tratti paradossali, al punto che un giorno mons. Battisti, forse piccato, gli rispose "Nisi vocatus, fac ut voceris"... Di altri vescovi don Mario soleva dire "Al è freit come il nâs dal gjat" (ben sapendo che questo valeva purtroppo anche per tantissimi confratelli!) oppure "Par fâ il vescul cussì, baste miez' ore dopo cene" (ben sapendo che questo valeva anche per alcuni confratelli!). Spesso sosteneva, anche con i preti, che "A no si po fâ pajâ la Messe, parceche la Messe a no à valôr, iessint il so valôr infinît" e certo non sbagliava...

Per papa Wojtyla non ebbe grande trasporto ritenendolo oggetto di un esagerato culto della personalità che lo stesso papa contribuiva ad alimentare; di papa Ratzinger ammirava la sua profonda preparazione culturale e teologica ma ne stigmatizzava i tratti, a suo dire, "autoritari e regressivi". Anche di altri precedenti papi (Montini, Pacelli) dava giudizi, solitamente critici; solo di papa Giovanni (come del resto ormai è uso invalso presso gli atei devoti che non mettono mai piede in chiesa, dai quali don Mario pareva fortemente affascinato) esaltava la figura carismatica e innovativa, anche se poi egli stesso riconosceva che nella chiesa post-conciliare che spalancò le porte al mondo, le cose poi andarono molto diversamente da come sperato...

Non si vantò mai delle sue lauree romane nè le utilizzò per ottenere benefici o fare carriera. Culturalmente si poneva ad un livello superiore rispetto alla media dei preti suoi confratelli, ma questa sua caratteristica non la fece assolutamente mai pesare, anzi a volte ironicamente se ne vergognava ("...tu tu âs fat cariere, iò sei restât chierichetto" soleva dirmi): spesso visitai la sua fittissima biblioteca domestica ricca di volumi impegnativi che denotavano una costante predisposizione all'aggiornamento ed alla speculazione. L'istituzione ecclesiastica certamente non lo comprese nè forse lo aiutò a sufficienza, rinunciando così ad una risorsa umana e pastorale di indubbio valore e dalle impreviste e imprevedibili potenzialità.

Ci fu un periodo in cui, ormai stanco e sfiduciato, fu preso dalla mania della pensione e tanto fece e tanto brigò fino a che riuscì ad ottenerla, dopo aver pagato una discreta somma per vedere riconosciuti contributi che non erano stati a suo tempo versati da chi avrebbe dovuto.

Gran parte dei suoi piccoli risparmi fu spesa per opere di chiesa in Ravinis (piccola frazione di Paularo, più nota per le grandi maschere carnevalesche vincitrici di numerosi premi internazionali) e a questo proposito non esitava a chiedere offerte a chiunque: io stesso assistetti un giorno alla secca sua richiesta di soldi per l'asilo di Ravinis rivolta ad un suo amico medico in pensione che era salito fino a Tolmezzo a trovarlo e che staccò, lì per lì, un assegno di un milione di lire che passò brevi manu dal medico a don Mario...

Riguardo alla diocesi di Zuglio, si dimostrò assai entusiasta nei primi anni della proposta, poi, con la morte improvvisa di pre Toni, si raffreddò progressivamente e negli ultimi anni non gliene interessava granchè, forse ostaggio dei suoi tetri pensieri e delle sue indicibili sofferenze interiori.

Godette assai poco della sua esigua e agognata pensione, perchè subito dopo cominciò ad ammalarsi seriamente ed a peggiorare di giorno in giorno. Oltre alla sofferenza psicologica e morale, si aggiunse così la sofferenza fisica che negli ultimi tempi lo debilitò fortemente: non riuscì più ad essere autonomo nelle personali attività quotidiane, non riconobbe più gli amici e i conoscenti, il suo mondo divenne piccolo piccolo fino a soffocarlo...

La povertà credo fosse il suo tratto peculiare e distintivo. Amava spesso ricordare i suoi anni giovanili quando in casa vi era indigenza e "fame da tagliare a fette"; quando in seminario la mamma, andata a trovarlo, veniva svillanneggiata da un "superbo professore" per i suoi poveri abiti; quando i scarpets fruiâts erano uno status symbol all'incontrario...

In vares tal Ricovero di Tumieç

Fu povero davvero e morì povero: sul letto di morte ebbe lo stesso maglione blu e la stessa camicia azzurra che indossava ormai da tempo: unico segno distintivo del suo travagliato e amato sacerdozio, una semplice stola bianca, ricamata col nodo aquileiese di Salomone.

I necrologi del Capitolo di San Pietro in Carnia (1287-1789)

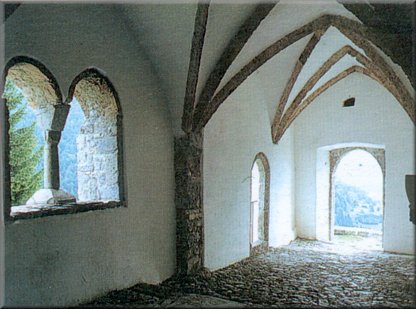

Le vicende legate alla pieve di San Pietro di Zuglio, centro strategico sorto in epoca romana sulla via Iulia Augusta, l’importante arteria che metteva in comunicazione Aquileia con i paesi d’Oltralpe, hanno inizio nei primi secoli del Medioevo. Tra il 381 ed il 480 Zuglio divenne sede vescovile, carica che mantenne sino al 737, quando il patriarca Callisto la inglobò nella diocesi di Aquileia.

Sul territorio rimase però un gruppo di otto canonici, riuniti in Capitolo, ed un preposito incaricato di badare alla cura delle anime degli abitanti della Valle del But, di amministrare i beni della collegiata, di indire assemblee periodiche per controllare la moralità dei fedeli.

Per volere della collegiata furono realizzati due Necrologi, registri dedicati alla commemorazione dei defunti, il più antico dei quali venne compilato dal 1358 al 1441, pur presentando note databili con certezza sino al 1287. Questo dimostra l’esistenza di un registro ancor più antico, oggi perduto, da cui furono copiate le registrazioni più importanti, vuoi per la posizione sociale del defunto, vuoi per i lasciti perpetui che egli destinava a favore di una o più chiese locali. Tali “legati” traducevano le ultime volontà dei fedeli, i quali chiedevano, in giorni prestabiliti, preghiere di suffragio per la propria anima ai sacerdoti officianti presso la pieve o le chiese ad essa soggette. In cambio donavano al clero denaro, cibo, campi, affitti e rendite, oppure olio e cera per l’illuminazione degli edifici sacri.

Il secondo Necrologio, copia del primo, fu compilato nel 1446 dal notaio Giovanni Pogli da Paluzza. In seguito numerose nuove registrazioni vennero segnate fino al 1789 da canonici, camerari e notai legati alla pieve.

L’edizione di questi libri liturgici, trascritti fedelmente nella lingua in cui vennero realizzati (latino volgarizzato per il più antico, italiano non ancora normalizzato per il più recente), consente l’approfondimento della storia ecclesiastica, sociale ed economica del territorio soggetto a San Pietro e fornisce preziose informazioni sulla vita quotidiana nella Carnia medievale, sulle relazioni tra i suoi abitanti, sulla loro mentalità.

Grazie all’incrocio di queste fonti con altre pergamene coeve conservate presso archivi storici e biblioteche locali, è stato possibile ricostruire l’identità di molte persone prima ignote, tracciandone le vicende personali, i legami affettivi e le scelte devozionali.

Nei due registri furono citati oltre 4 mila individui, provenienti dal Canale di San Pietro, da altre valli e pievi carniche, da centri della pianura friulana, da altre regioni italiane.

In appendice sono stati inseriti gli indici dei nomi di persona (cognomi e soprannomi compresi), dei toponimi e micro toponimi campestri (interessante testimonianza della secolare e continua presenza umana nel territorio carnico), dei mestieri, condizioni e professioni degli individui citati nei registri, delle chiese e degli altari.

Un libro importantissimo che non può mancare nella biblioteca domestica di chi coltiva la passione per la storia della propria terra. Indispensabile in ogni biblioteca pubblica non solo di Carnia e Friuli (ndr).

Elisa Pellin

Il tempo della speranza

il coro di Timau canta i salmi di Turoldo

Quando Anna Quaglia (scrupoloso medico ospedaliero in Tolmezzo e bravissima organista) mi preannunciò l'omaggio di questo CD, non immaginavo davvero che si trattasse di un raffinato gioiello che raccoglie i Salmi biblici tradotti in italiano da p. Davide Maria Turoldo poco prima di morire, musicati ed armonizzati da Passoni e De Marzi (autore di "Signore delle cime"), cantati nientemeno che dal coro "Teresina Unfer" di Timau e accompagnati all'organo proprio da Anna Quaglia.

Sulla poetica dei testi non vi è nulla da aggiungere, essendo padre D.M. Turoldo notissimo per la sua vena poetica. Sulla musica e l'armonizzazione di deve solo dire che sono splendide e davvero suggestive perchè riescono mirabilmente a creare quell'atmosfera spirituale che oggi pare davvero scomparsa: questa musica ha la grandissima capacità di rievocare emozioni perdute e suscitare sentimenti profondi. Ed il coro di Timau (diretto da Dario Scrignaro), forse per la dosata e spontanea mescola di voci, forse per la registrazione effettuata in chiesa, forse per l'accompagnamento con l'organo locale (ma probabilmente per tutti questi aspetti), sa perfettamente realizzare ed esprimere tutta questa consonante raffinata armonia.

Questo cofanetto non è solo un CD musicale, ma è anche un grande piccolo libro che contiene la profonda sapienza biblica rivestita dalla poesia di Turoldo e dalla essenziale grafica di Rupil e Tavoschi.

Anche se i Salmi che si ascoltano sono riferiti esclusivamente al tempo pasquale, credo che questo scrigno sapienziale di cristallina poesia e di magica musica, possa costituire davvero un ottimo regalo in ogni tempo dell'anno, perchè, ascoltandolo col testo sott'occhio, aiuta e stimola a riflettere, a meditare, a pensare seriamente a se stessi ed al proprio futuro, anche se si è atei o agnostici o di altra o nessuna religione...

Chi è Bepi De Marzi (notizie desunte dal Blog di Gaetano Lo Presti)

Pochi canti sono entrati nell’immaginario collettivo come “Signore delle cime”. Al punto che sono in molti a considerarlo un canto popolare di autore ignoto. «Sono contento che il mio canto-preghiera sia, spesso, considerato come un’anonima storia popolare. Mi fa, invece, molto meno piacere quando qualche prete ne nega l’esecuzione in chiesa perché non liturgico». Ad affermarlo, con un ironico sorriso, è il compositore vicentino Giuseppe “Bepi” De Marzi, nato il 28 maggio 1935 ad Arzignano (VI), che “Signore delle cime” ha composto nel 1958.

«Avevo 23 anni- racconta- ed ero fresco di diploma di Conservatorio e reduce dalla naja che avevo fatto prima alla Scuola Militare Alpina di Aosta e poi, come sergente degli alpini paracadutisti, a Bressanone. Avevo messo su un coro che sarebbe, poi, diventato “I Crodaioli” e, nell’ottobre 1958, era in programma la nostra prima uscita nell’alta Valle del Chiampo in occasione di una cerimonia in cui il CAI di Arzignano avrebbe posto una lapide nel posto dove, nel 1951, era stato travolto da una slavina Bepi Bertagnoli, un giovane studente di Legge di Padova. - Perché non fai un canto per Bepi?- mi chiese Ezio Ferrari, il primo tenore del coro. Così una sera di settembre composi “Signore delle vette” diventato, poi, “Signore delle cime” tra il vociare animato di giocatori di tressette e un vago profumo di vino nero della vecchia osteria di Arzignano che avevo sotto casa». Il canto è divenuto, in seguito, un successo mondiale, tradotto in 134 lingue e adattato per le più diverse esecuzioni. «Mi sono reso conto che “Signore delle cime” andava forte solo dieci anni dopo, quando ho visto che molti altri cori lo cantavano ed alcuni lo avevano inciso su disco. Io, però, non prendevo neanche i diritti d’autore perché, non essendo iscritto alla SIAE, non lo avevo depositato. Avevo già composto una trentina di canti, tra cui “Joska la rossa”, per il gusto di sentirli cantare e senza la preoccupazione di guadagnarci. D’altronde avevo il mio lavoro di insegnante al Conservatorio di Padova e facevo l’organista e clavicembalista in giro per il mondo coi “Solisti Veneti”. Finché nel 1968 coi “Crodaioli” siamo andati al Circolo della Stampa di Milano per un concerto presentato da Giulio Bedeschi, lo scrittore di “100.000 gavette di ghiaccio”. Tra il pubblico c’era il direttore della “Curci” che mi chiese di pubblicare i miei canti per quelle che da allora sono diventate le mie edizioni musicali...». Ecco il testo del famoso canto:

Dio del cielo,

Signore delle cime,

un nostro amico

hai chiesto alla montagna.

Ma ti preghiamo:

su nel Paradiso

lascialo andare

per le tue montagne.

Santa Maria,

Signora della neve,

copri col bianco,

soffice mantello,

il nostro amico,

il nostro fratello.

Su nel Paradiso

lascialo andare

per le tue montagne.

Scense 2013

Una croce insanguinata

Il 12 maggio 2013, festa dell'Ascensione, ha registrato una importante novità: la significativa presenza, dopo 13 anni, del vescovo titolare di Zuglio, mons. Mario ZENARI, attuale Nunzio Apostolico in Siria. A dare il benvenuto al porporato è stato il Sindaco di Zuglio, Moser, che ha ricordato il significato anche civile di questa manifestazione religiosa. La cerimonia si è svolta secondo la plurisecolare succesione dei riti sul Plan da Vincule, sotto la sobria ed abile regia del nuovo cerimoniere, Celestino Vezzi, e la compunta diaconia di Giulio Quaglia: dapprima la liturgia delle Rogazioni (celebrata in latino e friulano dal Prevosto mons. Giordano Cracina), seguita dalla chiamata delle croci astili, ad iniziare da quella più lontana (S. Elisabeth di Plöken di Mauthen, Carinzia) e poi via via quelle della Valle del But (aventi obbligo di presenza) e successivamente tutte le altre della Carnia e della pianura (un centinaio circa) che rendevano omaggio alla croce antica della chiesa madre di S. Pietro (quasi un' "antiquam exquirite matrem").

Al termine di questa suggestiva cerimonia, si è formato il corteo processionale delle croci (variamente addobbate con nastri multicolori e fiori di campo a rappresentare l'abito di nozze delle nuvices dell'anno appena trascorso) verso la chiesa cattedrale di S. Pietro, dove è stata celebrata la Messa Grande, cantata nelle varie lingue (italiano, latino, friulano, tedesco) magistralmente sostenuta da molti elementi di diversi cori parrocchiali della Carnia diretti da Anna Quaglia e Flavio Schiava e con il Vangelo cantato in friulano, su probabile antica melodia patriarchina, dall'arciprete di Paluzza, mons. Tarcisio Puntel.

Il momento più significativo è stato senza dubbio quando il vescovo titolare di Zuglio, all'inizio della sua omelia, dopo essersi detto onorato ed orgoglioso di portare l'antico titolo di Zuglio, ha accennato alla sua tragica attuale esperienza diplomatica in Siria, devastata da una lunga guerra civile, la quale ha già provocato oltre 100.000 morti (donne giovani vecchi bambini) e quasi 4 milioni di profughi e sfollati. Ha poi detto:"Quando il Prevosto, al termine della chiamata delle croci, ha chiesto se vi fosse ancora qualche altra croce presente, avrei voluto muovermi e dire: io non porto una croce ornata e preziosa, come quelle che avete portato qui oggi voi, ma, se mi è consentito, porto qui la croce insanguinata della Siria, per la quale chiedo di pregare intensamente...".

Queste parole hanno scosso l'assemblea che è rimasta favorevolmente sorpresa da questo richiamo, ascoltando con partecipata attenzione le successive riflessioni del vescovo di Zuglio, che ha poi proseguito la concelebrazione della Messa con i 3 canonici titolari (superstiti) ed il Prevosto, messa che quest'anno è stata caratterizzata liturgicamente dalla recitazione in latino di tutto il Canone, cioè della parte centrale e più importante, inopinatamente terminata con l'antico e ormai pressochè dimenticato inno del "Christus vincit" maestosamente risuonato sotto le arcate gotiche della plurisecolare cattedrale.

Rilevanti sono stati gli interventi finali dei 3 rappresentanti delle Istituzioni presenti: Aurelia Bubisutti (in rappresentanza della CMC) ha auspicato una maggiore unità tra i carnici; Pietro Fontanini (presidente della provincia di Udine) ha sottolineato la pregnanza di questo evento anche per i friulani; Maria Grazia Santoro (assessore regionale del FVG) ha ricordato il significato dell'ornamento delle croci astili...

Due importanti notizie sono state alla fine trasmesse dal Prevosto di Zuglio (il quale ha tra l'altro dato a tutti appuntamento sul colle per la prossima festività di S. Pietro il 29 giugno):

1- nei mesi estivi sarà quotidianamente sempre presente un prete nella pieve-cattedrale di Zuglio: in luglio un sacerdote del Perù ed in agosto un sacerdote della Costa d'Avorio, per consentire a chiunque un sempre facile accostamento a questo luogo di storia e di fede.

2- è in programma sul colle di S. Pietro un primo incontro fraterno tra i preti della Carnia e quelli della valle del Gail (Carinzia) quale segnale di avvio di una più proficua collaborazione tra i cristiani delle due Terre, figli della stessa chiesa madre zugliese, diretta filiazione della marciana Aquileia, a sua volta emanazione apostolica di Alessandria d'Egitto.

Così la festa della "Scense 2013" ha assunto a Zuglio un significato più ampio e più universale delle precedenti ed i convenuti sul monte (seppure in minore numero rispetto ad altri anni) hanno avuto la possibilità di vivere un momento di più profonda ed impegnativa riflessione, che trova supporto nel singolare fatto che, tra tutte le antiche paleocristiane diocesi, l'unica che in Friuli ha mantenuto ancora in vita il proprio titolo è solo quella di Zuglio (neppure il titolo di Aquileia esiste, nel senso che non esite più oggi un vescovo titolare di Aquileia) e dunque a buon diritto occorrerebbe che a questo titulus di Zuglio si guardasse con maggiore amore e maggiore deferenza da parte di tutti i carnici e friulani, poichè rappresenta oggi l'unico aggancio storico con il cristianesimo nascente aquilejese dei primi secoli.

La crisi attuale della Chiesa cattolica

(e della diocesi di Zuglio): una singolare interpretazione

Che esista una crisi nella Chiesa a partire dagli anni Sessanta del Novecento è sotto gli occhi di tutti e non staremo ad indugiare su questo crudele fatto, attestato dal crollo subitaneo e fortissimo di tutti gli indicatori, come vocazioni, percentuali di persone che si dicono cattoliche, pratica religiosa, accesso ai sacramenti, e così via: Giovanni Paolo II ha coniato in proposito l’espressione di apostasia silenziosa (Ecclesia in Europa, n 9). Sono elementi, certo, quantitativi, ma ormai nessuno o quasi si azzarda più a sostenere la favoletta che in termini qualitativi vi sia stato progresso, dato che è difficile sostenere che siano migliori, più motivati e meglio formati, rispetto a ieri, gli odierni decimati frequentatori delle parrocchie, la cui età media tra l’altro è in costante aumento per assenza di trasmissione della fede ad ampi strati delle giovani generazioni.

La domanda che si pone spontanea è allora: vista l’oggettiva concomitanza temporale tra l’esplodere della crisi e la conclusione del Concilio Vaticano II, si deve ritenere quest’ultimo causa, ovviamente involontaria, di tanto disastro? Si può, in altri termini, applicare il principio, pur in logica fallace, post hoc ergo propter hoc (dopo ciò, quindi a causa di ciò)?

O dobbiamo invece ascrivere la frana ad elementi esogeni ed esterni, come la rivoluzione dei costumi degli anni Sessanta, il Sessantotto, il secolarismo o il marxismo, ecc., e magari cercare di perpetuare l’apologia del Concilio se non più (perché i dati impietosi e cocciuti rendono ormai risibili quelle definizioni) come nuova Pentecoste e primavera della Chiesa (già Paolo VI, in una famosa omelia, diceva che dopo il Concilio, anziché un giorno di sole, eran venuti tempesta, buio e incertezza), almeno come rimedio palliativo e toppa ad una tendenza antireligiosa che sarebbe stata ancora più devastante senza le aperture conciliari?

La questione è oggetto di studio in campo sociologico e si può ritenere che si sia giunti a conclusioni sufficientemente ferme e mature. Consigliamo vivamente di leggere in proposito il bellissimo contributo di uno dei più grandi sociologi delle religioni, Massimo Introvigne, «Il rumore confuso dei clamori ininterrotti», pubblicato dal sito Cesnur. Noi vogliamo in questa sede ripercorrere, in estrema sintesi divulgativa, le conclusioni di questo scritto, estratto di un più ampio lavoro.

In primo luogo, dobbiamo chiarire che non ha molto senso «fare il processo» al Concilio. Ce lo vieta innanzi tutto la Fede, che ci impone di vedere in quell’evento un segno dello Spirito Santo e della Provvidenza: su un piano ultramondano, il Concilio può avere prodotto benefici di grazia o forse ne produrrà nel lungo, anzi lunghissimo termine (ché in effetti in questo lasso di 40 anni è arduo scorgerne).

Vengono alla mente le parole di S. Basilio dopo il Concilio di Nicea, richiamate dal Papa nel suo discorso alla curia romana del 22 dicembre 2005: «Il grido rauco di coloro che per la discordia si ergono l’uno contro l’altro, le chiacchiere incomprensibili, il rumore confuso dei clamori ininterrotti ha riempito ormai quasi tutta la Chiesa falsando, per eccesso o per difetto, la retta dottrina della fede …». Eppure nessuno dubita dell’importanza e provvidenzialità del Concilio di Nicea, nonostante le sue immediate conseguenze negative, deplorate da S. Basilio. Ma più ancora, il Concilio Vaticano è qui fuori discussione poiché, come sempre il Papa ha osservato nell’allocuzione appena citata, di esso è stata data un’interpretazione di rottura che è lontanissima dalla verità e dall’effettività dei testi conciliari, che per inciso l’allora perito Ratzinger conosce bene. Quindi la nostra breve indagine è se non tanto il Concilio vero e proprio (i suoi documenti e l’evento in sé), bensì la sua percezione come momento di rottura e nuovo inizio, sia stato o meno la causa della crisi odierna della Chiesa; quanto al Concilio vero, essendo stato sopraffatto e sostituito da un’idea artefatta e modernista di esso, non può avere avuto efficienza causale proprio perché... mai messo veramente in pratica nei modi che i suoi stessi documenti richiedevano.

Orbene, al quesito che ci siamo posto la risposta dei sociologi è affermativa: causa della crisi del cattolicesimo è stato proprio il Concilio per come è stato recepito e percepito (non quindi, ripetiamo ancora, il Concilio in sé per come è, ma potremmo dire il Post-Concilio, la mentalità progressista «di rottura» ispirata ad un abusivo Spirito del Concilio, che è divenuta maggioritaria negli anni immediatamente successivi al 1965).