|

|

|

![]()

Non

solo fatiche

2^ Puntata – Quando i fiumi erano fiumi

Qualcuno

può pensare che la montagna non offrisse diversivi, o fosse immutabile e

chiusa in se stessa. Non era così, c’erano luoghi e tradizioni comunitarie

che scaldavano il cuore della gente.

La

Domenica c'era una cosa che Mario odiava più di tutte. I pantaloni a mezzo

ginocchio con i calzettoni bianchi della festa. Questo significava essere eleganti,

non poter giocare a niente perchè era vietato sporcarsi, e sprecare una mezza

giornata per una gita chissà dove. Altra cosa era recarsi al Moscardo,

nel locale del mitico Tamai, a una manciata di chilometri da Nevesa, dove lo

spettacolo era assicurato. Il padre di Mario era appassionato di musica, in

particolar modo della fisarmonica. In quel locale si consumava una specie di

rito la Domenica pomeriggio, un crescendo di musica che avrebbe portato

all'apoteosi finale. Allora Tamai era già noto come musicista, ma svolgeva

anche altre attività. L’oste, appunto, l'alimentarista ( aveva un negozio

attiguo al locale), e a tempo perso il tassista, visto che possedeva una bella

Mercedes e capitava spesso che qualcuno gli chiedesse un passaggio. Il locale

era un museo della caccia, con tanti animali impagliati, e una mostra

permanente di foto e ricordi da mezzo mondo. C'era un palchetto, modesto,

sulla destra della sala, tutto ricoperto da una moquette verde e circolava una leggenda tra i

musicanti del luogo. Per salirci bisognava esserne degni, une sunade,

significava che ti studiava, due, che potevi andare, tre che eri bravo. Più

di tre non se ne parlava, perchè c'era sempre qualcun altro pronto ad

esibirsi e in quel posto c’era una sola star. Se lui ti riteneva una

schiappa era difficile che ci ritornassi su quel palchetto, erano gli stessi

avventori, come nei locali country del sud ovest americano, che ti

"pregavano" di farti da parte. Tamai si lasciava blandire per ore,

prima di decidersi a suonare, da solo o in mezzo al suo trio, fisa chitarra e

basso, ed allora scendeva il silenzio e poi un'esplosione di gioia alla fine

di ogni esibizione. Come nella sceneggiatura di una serie televisiva, prima

che egli terminasse la propria performance, dal bosco, scendeva un silvan,

con una bicicletta scassata ed una giaccavento, anche d'estate, dal colore

indefinito. Violino a tracolla ed espressione spiritata. Era Gustavo di Prun,

un ingegnere che aveva subito uno shock dopo un incidente stradale. Tutti gli

astanti si lanciavano nel suo personale gingle, come fosse un divo di Holliwood;

Gustavo Gustavo Gustavo di Prun; Prun Prun! E giù taiuts. Egli imbracciava il suo violino ed

impovvisava e allora le urla e gli schiamazzi erano liberi, Tamai ci dava

dentro per il finale, un grande applauso e poi la pausa meritata. Mario

sgranava gli occhi e tuffava il naso dentro al gelato. Le frange di plastica

del locale si muovevano in continuazione perchè la gente cominciava a

sciamare. Il Lunedì era già arrivato. Grande uomo, Tamai.

A Nevesa non c’era una sala di proiezione, solo la casa del

Popolo e la Chiesa. Perciò al sabato pomeriggio o alla domenica si poteva

andare al cinema Daniel di Paluzza, dove si viveva un clima da “Nuovo Cinema

Paradiso”. Le grandi tende rosse che oscuravano, le file di seggiole di

legno a ribalta, la galleria con le poltroncine dove andavano i più abbienti

e gli innamorati, che raramente si interessavano alla trama del film. Le

ultime file, anzi l’ultima là in alto sotto il cono di luce del proiettore

era sempre riservata, il buio e la discrezione garantiti. Nelle prime file

della platea prendevano posto i bambini, secondo una precisa gerarchia, avanti

i più grandi, dietro a scalare. E appena la luce si spegneva giù botte, e

Mario ne prese tante ma non arretrò mai di un millimetro. Uno che buttava

sempre il cuore oltre l’ostacolo, e poi doveva fare le sue per andare a

recuperarlo. Moltissimi adulti ( e qualche bambino) fumavano e le volute di fumo si

alzavano ad ammorbare l’aria e a disegnare strane figure mitologiche nella

luce conica del proiettore. Era l’epoca degli spaghetti western, di Sergio

Leone. Giù la testa, C’era una volta il West, Per qualche dollaro in più,

il Bello il brutto e il cattivo, lo Chiamavano Trinità, di cinturoni e

pistolettate. Al termine della proiezione di corsa sulla collina, dove

c’erano ancora gli avvallamenti provocati delle granate della prima guerra

mondiale, a replicare il film. Erano i tempi della settimana INCOM, un

rotocalco che precedeva il film, dove ci si identificava in un’Italia che

probabilmente non c’era.

Come si divideva bene il bene ed il male allora, anche se

qualche dubbio con il Padrino di Coppola a Mario lo pose, “ma chi erano i

buoni?”. Come dimenticare Love Story, con quel finale strappalacrime e

lo stillicidio di 007, che si prendeva tutte, ma proprio tutte le licenze (

anche se il sospetto che il plevan avesse usato copiosamente le forbici

covava sempre nell’uditorio ). Non di rado accadeva che la pellicola si

rompesse ed allora i commenti si facevano pesanti ed irriferibili. C’era

anche un baretto gestito da un signore anziano e gentile che vendeva le

caramelle, come le mitiche “pinovis”, un gusto da codice penale. Lì tutti

fecero conoscenza con le arachidi sotto vuoto spinto, consumate in quantità

industriale. Fu un periodo grande per il cinema quello, alla televisione si

potevano vedere, specie al lunedì, film rigorosamente vecchi di 15 anni, poi

il soprammobile maledetto lo fagocitò e quelle proiezioni al sabato, domenica

e mercoledì divennero rare e poi economicamente insostenibili, ma questa è

un’altra storia…

Il calcio non era uno sport,

era una religione. Non solo perché tutti i bambini lo praticavano nei luoghi

più impensati: le strade, i prati in pendenza ( sempre perseguitati da

proprietari imbufaliti ), i greti dei fiumi. La Carnia possedeva un proprio

campionato di calcio che si giocava da maggio a settembre, per le proibitive

condizioni climatiche dell’inverno. E non si scherzava perché le sfide

erano autentici duelli e le squadre erano seguite da interminabili torpedoni.

Accadeva non di rado che alla contesa in campo si aggiungesse quella fuori dal

campo. A molte “tifoserie” appartenevano degli autentici provocatori

professionisti che, profondi conoscitori della toponomastica, delle tipicità

e degli sfottò locali, non mancavano di

enumerare la geneaologia dei protagonisti in campo e fuori, motteggiando e

usando gli appropriati toni di voce. A

spettacolo si aggiungeva spettacolo.

Mario,

piccolo e gracile com’era, lo facevano giocare solo se portava il pallone, e

accadeva non di rado che tornasse a casa senza. La prima volta che si recò a

vedere la partita al campo sportivo di Nevesa, proprio sotto alla montagna

aveva 5 anni, era una sfida con il Timau. Gli amichetti gli suggerivano e lui

doveva urlare forte all’arbitro le loro considerazioni sulla conduzione

della partita, insomma doveva fare da altoparlante. Siccome si trattava di una gragnuola

di insulti, molti nell’idioma locale dei quali a lui sfuggiva il

significato, l’arbitro, che invece li capiva benissimo, refertò questo

comportamento e la locale società si beccò una bella multa. Siccome tutti

conoscevano tutti, il papà Pietro lo cacciò in soffitta e gli proibì a

lungo di recarsi al campo di calcio. Mario fu scosso da questo fatto ma una volta appreso o meglio intuito il

significato delle parole bec o čhapiel alt, dovette prendere atto che la punizione era

stata indifferibile.

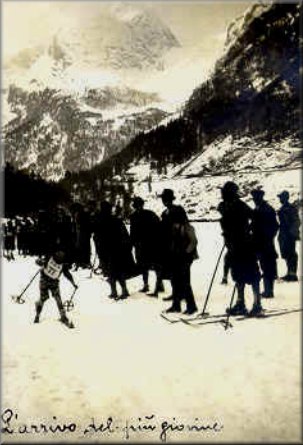

La corsa in montagna era un altro sport estivo e raccoglieva grandi consensi. Era la declinazione nella stagione calda dello sport invernale più praticato a Nevesa, lo sci di fondo. Anche Mario ricevette il suo paio di sci, anche lui cercò di ascoltare il silenzio della montagna e quel caratteristico rumore che gli sci di legno provocano sulla neve. La U.S. Aldo Moro di Paluzza gli consentì di imparare i rudimenti, ma se non fosse stato per una coetanea paziente, che a volte si fermava a spiegare che per quella neve, per quella temperatura era la sciolina blu, o rossa la più indicata a volte non sarebbe riuscito nemmeno a cominciare l’allenamento ( mai provato a scivolare con la neve che si attacca agli sci?). Quella ragazzina si chiamava Manuela, e alle gare dei giovanissimi arrivava sempre prima, sembrava avere un grande futuro…

Quando i torrenti avevano ancora l’acqua la pesca era un piacere. Nel Buut, sul Pontaiba, sul Gladegna, sul Chiarsò e nei mille rius e roes dove era possibile infilare un amo. Era bello, per Mario, vedere il papà tornare stanco ( e a volte incazzato ) dal lavoro in Cava o al Laboratorio, prendere il necessario per la pesca e scendere al flum. C’era una trota giapponese ( definita così perché era di una varietà di colore giallo paglierino ) che occupava un ansa ben conosciuta del flum, acqua alta, era un autentico mostro e quando si attaccava ad un amo il pescatore doveva pregare per sé, perché quella disgraziata era capace di trascinarlo in acqua. Quante lenze spaccate e Mario non potè dimenticare quella volta che vide suo padre ritornare gocciolante e tremante dal freddo, sconfitto a morte dalla sua personale moby dick. Ci provarono in molti ma alla fine fu Duilio, il pompiere volontario di Paluzza, ad avere la meglio grazie ad una canna di bambù ( la fortuna aiuta gli audaci ), e quel trofeo enorme campeggiò per decenni nel suo locale, per lo scorno di quelli che quella cattura l’avevano solo sfiorata. A Nevesa c’era l’associazione dei pescatori ed una squadra affiatata. Le gare di pesca erano una cosa seria, precisa, con una organizzazione impeccabile. Sport difficile, perché, per quanto abile fosse stato il pescatore, per quanti trucchetti o tecniche potesse usare, se gli capitava il posto sbagliato passava la mattinata a sbadigliare. Il materiale era molto semplice, niente a che vedere con le canne di vetroresina e le esche geneticamente modificate di oggi, anche le regole erano regole, allora. Ogni settimana una valle ed un campo di gara diversi. Vincere un trofeo di squadra era veramente difficile, si doveva essere in tanti e molto fortunati. A quelli di Nevesa accadde solo due volte e, assieme ad altri premi minori, i trofei, monumentali, campeggiavano nel bar di Lindo, situato nella piazza principale, che ne faceva un gran vanto. Anche il bosco era occasione di svago. Allora, oltre ai cacciatori ci si poteva trovare anche la selvaggina, al punto che in auto non era raro vedersi attraversare la strada statale da qualche pezzo pregiato, come una lepre ( e cercare senza farlo sapere in giro di tirarlo sotto ). Era frequente vedere quelle splendide automobili agghindate con il capriolo adagiato sui rami di pino, ed esisteva in ogni paese l’imbalsamatore “professionale” dei trofei venatori. La ricerca dei funghi allora era libera e un autentico spasso per Mario che rubava i segreti ai vecjos cercando di strappar loro qualche piccola indicazione. Si andava senza paura, con il cestino in bella evidenza, non come oggi dove i residenti vagano raminghi nel sottobosco con le sporte di nylon sotto il giubbotto.

Per le feste c’era solo l’imbarazzo della scelta: las cidules ( il lancio di tizzoni infuocati, augurio di amore e prosperità, nel letto del torrente) a Cercivento o la festa in Gosper a Treppo Carnico. Il Ferragosto a Timau, con il gruppo di Tolmezzo che inframezzava sempre con la solita canzone la porsea ga fatto i porsei attribuendogli colore politico diverso a seconda del committente, o il rischia niente di Nevesa, una parodia del rischiatutto animata dal gruppo teatrale amatoriale locale. Il grande mercato di Villa Santina il carnevale dei mascarons di Cleulis, che richiamavano con le maschere orrende e i campanacci sulle spalle i mammuttones sardi. Quando passavano per la strada non si muoveva una mosca, facevano veramente paura. Ad ogni carnevale ci si travestiva in modo improbabile e i piccoletti facevano il giro di tutte le case, né cane furioso né anziani riottosi potevano fermarli. Una caramella, 10 lire non si potevano negare. Altroché Halloween. Le grandi feste alle terme di Arta, la sagra di Piedim, le danze sul brear. E poi quanti gruppi musicali, dagli Aster Novas ai Nuovi Eredi di Paolo Magri, da Veritti di Tierc, al Quartetto Azzurro di Timau alla corale beat di Treppo. Perciò non si può dire che i primi anni di vita di Mario, fin quando la Ditta era andata bene, fossero stati così tristi in una valle depressa, privi delle sollecitazioni che poteva ricevere in una grande città. Erano solo sollecitazioni diverse ed erano tanto di guadagnato. Quando andava a trovare i suoi parenti a Verona si doveva rifugiare in casa, il livello di inquinamento delle città era già allora motivo di malessere, per il suo fisico fragile. O forse il malessere era un altro.

Si ringrazia Fabio Lazzara e Cjargne Online per le foto